Dolmetschrelevante Inhalte

Von Kommunikationsprothesen zu Wegbereitern der Mehrsprachigkeit

Peter Sandrini

Nach einer Einführung in die gegenwärtige wirtschaftliche Lage mit einer Ergänzung aus einer der Geschichte schreibt Sandrini in seinem Beitrag „Von Kommunikationsprothesen zu Wegbereitern der Mehrsprachigkeit“, dass Dolmetschen unter den Rahmenbedingungen von ökonomischen, sozialen und vor allem technologischen Fortschritt geführt wird (vgl. Sandrini 2021, S. 35). Als Ausbildungsmöglichkeit für „Sprachmittlung“ führt Sandrini an, dass Menschen mit Interesse sich jene Ausbildung mit angepasster Form auswählen, wie über Postgraduate-Angebote, die sich nach den Bologna-Prozessen richten oder eine mit Schwerpunkt besetzten Angeboten, die sich auf „komplexe Problemlösungskompetenzen und spezifischen ausgerichtet auf fas Vermitteln von kognitiv-kreativen Fähigkeiten im Bereich der Mehrsprachigkeit“ konzentrieren (vgl. Sandrini 2021, S. 42 f.).

Spracherleben, Verständigung und Kommunikationsbedarf in multilingualen Kontexten

Judith Purkarthofer

In ihrem Artikel „Spracherleben, Verständigung und Kommunikationsbedarf in multilingualen Kontexten“ zitiert Purkarthofer Busch aus dem Jahr 2017, dass Menschen in ihrem täglichen Leben verschiedene Arten des Sprachausdrucks verwenden, da sie unterschiedliche sprachliche und symbolische Ressourcen haben (vgl. Purkarthofer 2021, S. 49). Weiters schreibt Purkarthofer, dass die individuellen „Voraussetzungen und Vorlieben wie auch aus geteilten Vorerfahrungen, biographischem Spracherleben, aber auch ideologisch geprägte Einschätzungen und Imaginationen von geteiltem Wissen oder divergierender Kompetenz“ die Grundlage sei (vgl. Purkarthofer 2021, S. 50). Die Wechselwirkung zwischen diesen sei laut Purkarthofer „ein gewachsenes, dynamisches Gefüge, das für Veränderungen offen bleibe (vgl. Purkarthofer 2021, S. 50). Für diese Masterarbeit ist insbesondere wichtig, dass die Mehrsprachigkeit und die Darstellung der Studie von Purkarthofer wichtig ist, weil sie das Selbst-Empfinden der Befragt:innen bezüglich Sprache erforscht (vgl. Purkarthofer 2021, S. 50). Neben einer bildlichen Darstellung der Sprachwahrnehmung führt sie die Erklärung des Selbstempfindens bezüglich Selbstempfindens an, dass Migrantendasein ein „Privatvergnügen“ sei (vgl. Purkarthofer 2021, S. 51). Purkarthofer schreibt einleitend zu ihren Studienergebnissen, dass „Dolmetschen in komplexen mehrsprachigen Kontexten stattfindet, in denen sich alle Beteiligten ihrer linguistischen Repertoires bedienen“ (Purkarthofer 2021, S. 54). In einem Kontext, nämlich der Familie, erfolge die Dolmetschung laut Johnson 2020 in „Laut- als auch Gebärdensprachen“ (vgl. Purkarthofer 2021, S. 55). Purkarthofer führt die Begriffe von Deumert „mobile pratices“ und die Begriffe von Jacquemet „transdiomatische Praktiken“ an, um auf diese Theorien bezüglich der Kommunikationsformen, den Wechseln „zwischen verschiedenen Sprachen, Registern oder Sprachform anzuführen (Purkarthofer 2021, S. 55). In einem weiteren Kontext geht Purkharthofer auf die sprachliche Auswahl durch „individuelle Bewegung, durch Ausbildung oder Beruf und auch aufgrund sozialer Bewertungen verschiedener sprachlicher Ressourcen“ ein (vgl. Purkarthofer 2021, S. 56). Weiters schreibt Purkarthofer, dass heritage languages, das die beim eigenen Heranwachsen die erlernte Sprache ist, auf die Ungebundenheit bezüglich der Zugehörigkeit des mehrsprachigen Spracherlebens hindeutet (Purkarthofer 2021, S. 56). Denn laut Purkarthofers Anführung von möglichen Fällen, die Aussprache von „Erst-und Heritagesprachen“ nach bestimmten Erlebnissen in der Familie nicht möglich macht (Purkarthofer 2021, S. 57). Daraus lässt sich ableiten, dass die soziokulturellen Aspekte beim Dolmetschung durch traumatische Erlebnisse der betroffenen Personen eine Erschwernis der Dolmetschung darstellen können. Siehe Ergebnisse die weiter unten angeführt sind. Ein weiterer Kontext stellt den notwendigen und nicht-notwendigen Bedarf bei neuen sprachlichen Ressourcen dar. Hierzu zitiert Purkharthofer Duranti & Goodwin (1992) und deutet auf die Notwendigkeit für Handlungsmöglichkeiten, Rederecht und Informationserhalt, die durch Dolmetschung, Beratung oder eigene Kenntnisse ermöglicht werden können (vgl. Purkarthofer 2021, S. 58). Nach Pöllabauer (2012) sind somit Dolmetscher:innen gate-keeper (vgl. Purkarthofer 2021, S. 58).

Busch, Brigitta (2017a). Mehrsprachigkeit. Wien: UTB.

Busch, Brigitta (2017b). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Con‐ cept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics 38:3, 340 – 358.

Deumert, Ana (2014). Sociolinguistics and mobile communication. Edinburgh: Edinburgh University Press Sociolinguistics.

Duranti, Alessandro / Goodwin, Charles (1992). Rethinking Context. Language as an in‐ teractive phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press.

Jacquemet, Marco (2005). Transidiomatic practices: Language and power in the age of globalization. Language & Communication 25, 257 – 277.

Pöllabauer, Sonja (2012). Gatekeeping Practices in Interpreted Social Service Encounters. Meta 57:1, 213 – 234.

Zur technikgestützten Translationskultur im DACH-Raum

Video- und audiobasiertes Dialogdolmetschen im Gesundheitsund Gerichtswesen

Ivana Havelka

In ihrem Beitrag „Zur technikgestützten Translationskultur im DACH-Raum“ schreibt Havelka, dass durch die wirtschaftlichen und technischen Problematiken sich die Dolmetschung verändert (vgl. Havelka, S. 63). Die Autorin Havelka zitiert Fantinuoli (2018) und beschreibt die wichtigsten Ereignisse, die für die Dolmetschung wichtig sind (vgl. Havelka, S. 63). Hierzu ist „die Etablierung der Simultandolmetschanlagen nach den Nürnberger Prozessen, die Kommunikation und Austausch über das Internet, die Entwicklung technikgestützter Dolmetschformen sowie dolmetschrelevanter Technik“ angeführt (vgl. Havelka, S. 63). Weiter führt Havelka auch an, dass Kade (1980) hervorgehoben hat, dass „eine Intensivierung und Effektivierung des Dolmetschangebots notwendig ist (vgl. Havelka, S. 64). Havelka geht infolge auf die voranschreitende technikgestützte Dolmetschung sowie Ferndolmetschung ein (vgl. Havelka, S. 64). Für diese Masterarbeit sind soziokulturellen Faktoren, die die Dolmetschungen beeinflussen wichtig, diese können sowohl in Vor-Ort-Dolmetschungen, als auch bei Ferndolmetschungen die Inhalte, die zu dolmetschen sind, beeinflussen. Da die zeitgemäße Herangehensweise auf die Dolmetschung auch digitale Kompetenzen erfordern kann, sind sie mittlerweile Teil der Ausbildung, wie auch ein Teil der Dolmetschkultur, geworden. Havelka geht im Folgenden auf das medizinische Dolmetschsetting ein und hebt hervor, dass dieses Setting durch „die hohe Spontanität des Dolmetschbedarfs“ hervorsticht (vgl. Havelka, S. 68). Havelka zitiert Johannsen (2002), dass bei einer Online-Befragung „zum Einsatz österreichischer Gerichtsdolmetscher:innen in Videokonferenzdolmetschungen ergab, dass Schwierigkeiten in Bezug auf technische, organisatorische und psychosziale Aspekte bestehen“ (vgl. Havelka, S. 71). Im Anschluss führt sie auch an, dass Erschwernisse durch soziopsychologische Faktoren auf der technischen Ausführung der Übermittlung der Dolmetschinhalte beruht (vgl. Havelka, S. 71).

Fantinuoli, Claudio (2018b). Interpreting and technology: The upcoming technological turn. In: Fantinuoli, Claudio (Hrsg.) Interpreting and technology. Berlin: Language Science Press, 1 – 12.

Johannsen, Andreas (2002). Telepräsenz im eLearning: Ein Konzept für das virtualisierte Seminar. Gabler Edition Wissenschaft. Informationsmanagement und Computer Aided Team. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

Barrierefreie Kommunikation – Aspekte der Professionalisierung im DACH-Raum

Judith Platter

Die Autorin Platter schreibt in ihrem Beitrag „Barrierefreie Kommunikation – Aspekte der Professionalisierung im DACH-Raum“ ausgehend von einer Analyse über die Professionalisierungsmodelle, die soziologischer und translatorischer Untersuchungen zugrunde haben (vgl. Platter 2021, S. 77). Dabei geht die Autorin Platter einführend auf die Modelle von Pym (2012) „trait theory“ und „theory of control“ ein (vgl. Platter 2021, S. 78). Trait Theory geht auf die Aspekte bei der Berufsausübung ein und die Trait Theory geht auf die Übertragung der Berufsausübung ein, so Platter (vgl. Platter 2021, S. 78). Neben vielen Studiendarstellungen geht Platter auch auf die „Professionalisierungshindernisse“ ein von Tseng und Ju ein, „also Faktoren, die einer progressiven Professionalisierung eines Berufsbildes zuwiderlaufen können – darunter verstehen sich Uneindeutigkeiten bei der Berufsbezeichnung, das Fehlen eines systematisch aufbereiteten und gesammelten Wissens in Bezug auf den Beruf, falsche Vorstellungen der Öffentlichkeit und somit potentieller Rezipient:innen oder Auftraggeber:innen über das Berufsbild selbst und die entsprechenden Aufgaben und Kompetenzen sowie die fehlende Sensibilisierung von Kund:innen betreffend die Suche qualifizierter Translator:innen“ (vgl. Platter 2021, S. 80). Aus den Modellen von Tseng und Ju hebt Platter hervor, dass sich sogenannte „Parameter“ bilden, die sich als vorteilshaft bewiesen haben (vgl. Platter 2021, S. 80). Diese „Parameter“ seien „rechtliche Rahmenbedingungen, ... aktive Berufsverbände, von den Berufsausübenden gelebte Berufs- und Ehrenordnungen, … einheitliche Definitionen der beruflichen Aufgabenbereiche, Vermittlungsinstanzen, akademische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.“ (vgl. Platter 2021, S. 80). Die erste Aufzählung bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen laut Platter kennzeichnen sich durch drei Faktoren aus (vgl. Platter 2021, S. 80). Die erste dieser Faktoren bilden „den allgemeinen Rechtsrahmen“, die laut Platter nach Mälzer (2016), Helmle (2017), Maaß (2018) in erster Linie das Recht auf Zugang von Aufnehmer:innen bestimmt (vgl. Platter 2021, S. 81). Die zweite dieser Faktoren beschreibe laut Platter „rechtliche Regelungen zur Förderung bzw. finanziellen Unterstützung von barrierefreien Kommunikationsformen“ (vgl. Platter 2021, S. 81). Die dritte dieser Faktoren sind die verschriftlichen Formen von Rahmenbedingungen, die die Wechselwirkungen darstellen, die für den Qualifikationserwerb, die Begriffsdefinition, wie auch die Berufsausübung beschreiben und neue Anwerbungen für den Qualifikationserwerb unterstützen, so nach Mikkelson (1996), Pym (2012), Wittner-Merithew & Johnson (2004), Platter (2015) Platter (vgl. Platter 2021, S. 81). Im Folgenden geht die Autorin in die detaillierten Auflistungen und Nachweisen bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen ein, die für diese Masterarbeit zu weit reichen.

Entwicklungslinien der Forschung

Entwicklungslinien der deutschen Forschung zum Dolmetschen im soziokulturellen Kontext

Bernd Meyer

Der Autor Meyer schreibt in seinem Beitrag „Entwicklungslinien der deutschen Forschung zum Dolmetschen im soziokulturellen Kontext“, dass in sozial- bzw. sprachwissenschaftlichen Untersuchungen verschiedene Aspekte in der Theorie, wie auch in der Methode erkennbar werden (vgl. Meyer 2021, S. 113). Hervorhebend schreibt Meyer, dass Menschen in „solchen Interaktionen als Mittler:innen tätig werden, welche Rollenauffassung sie haben, wie sie den Umgang mit der Sprachbarriere steuern, welche konkreten kommunikativen Anforderungen bestimmte Handlungskontexte an diese Mittler:innen stellen“ (vgl. Meyer 2021, S. 114). Die Grundlagen für dieses Thema werden in kulturwissenschaftlichen Analysen untersucht und die „normativen oder berufsspezifischen Perspektiven diskutiert“, so Meyer (vgl. Meyer 2021, S. 114). Der Autor Meyer zitiert Borde (2002) und Langer et al. (2016), dass „der Umgang mit Patient:innen und Mitarbeiter:innen“ deren Zufriedenheit beeinflusst (vgl. Meyer 2021, S. 114). Meyer zitiert ebenfalls Langer et al. (2016) weiterhin, dass „die Mehrzahl der Kliniken keine systematischen Verfahren hat, um Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg sicherzustellen (vgl. Meyer 2021, S. 114). Meyer schreibt, dass ungeachtet dieser Umstände, die Unterstützung und Ausarbeitung in sozial- oder verwaltungsrechtlichen Kontexten eine Erneuerung in diesen Belangen fehlt (vgl. Meyer 2021, S. 115). Dies stelle somit eine Barriere dar (vgl. Meyer 2021, S. 115). Meyer führt an, dass neben den Dolmetschtätigkeiten auch weitere Tätigkeitsausführungen erwartet werden, wie Kulturmittlung (Morales 2005), Co-Beratung (Di Bernardo 2005) oder Integrationsmittlung (Junge & Schwarze 2013). Dabei schreibt er auch, dass Dolmetschen laut Meyer & Steinke (2014) als eine Nebenbeschäftigung angesehen wird (vgl. Meyer 2021, S. 115). Der Autor Meyer fügt hinzu, dass „Vermittlungsstellen für Qualitätssicherung“ zuständig seien (vgl. Meyer 2014, 2015, 2021, S. 115). Ebenso seien laut Meyer arbeits- und vergaberechtliche Fragen relevant (vgl. Meyer 2021, S. 116). Die Hinterfragung der Professionalität wäre durch „die Verwendung von Redewiedergabe“ von ausgebildeten oder angestellten Dolmetschern möglich (vgl. Meyer 2021, S. 116). Einen Vergleich sei laut dem Autor Meyer während Zusammenfassung vom Erzählten, wie auch im „Umgang mit kulturellen Unterschieden“ (vgl. Meyer 2021, S. 116). Der Autor Meyer schreibt auch, dass Rehbein (1986, 2020) diesbezüglich Untersuchungen geführt hat, die „inhaltlich und methodologisch“ Einsichten ermöglichen (vgl. Meyer 2021, S. 117). Die zugrundeliegende Wichtigkeit liege in der bis dahin nicht erforschten Aspekte, die „zu einer nicht-normativen und empirisch-deskriptiven Perspektive“ führen (vgl. Meyer 2021, S. 117). Meyer führt weiter an, dass „subtile Beobachtungen zu „Phänomenen wie Höflichkeit (Knapp-Potthoff 1992) oder dem Verhältnis von Gesprächsorganisation und kulturellen Hintergründen (Chen 2012) gemacht werden, die ohne die Vorarbeiten wohl so nicht entstanden wären (vgl. Meyer 2021, S. 117). Meyer bezeichnet in seinem Beitrag Frank E. Müllers (1989) Werk über „die komplexe Sprachbarriere“ als „Pionierarbeit“ (vgl. Meyer 2021, S. 117). Meyer erwähnt seine frühere Arbeit aus dem Jahr 2012, dass „eine zwischen Opazität und Transparenz changierende Sprachbarriere auch in anderen Dolmetschdaten sichtbar werde“ und außerdem sei es eine allgemeine Bedingung bei Dolmetschtätigkeiten in Migrationskontexten (vgl. Meyer 2021, S. 117). Laut dem Autor Meyer sei das ein bemerkenswerter Unterschied zum Konferenzdolmetschen (vgl. Meyer 2021, S. 117). Der Autor schreibt weiterhin, dass die Arbeiten von Bührig und Meyer über das „Dolmetschen im Krankenhaus“ die Studien zu den Folgen von Dolmetschausübungen darstellen (vgl. Meyer 2021, S. 117). Die „Einbettung der Gespräche in institutionellen Abwicklungen und Handlungszusammenhänge“ wichtig sei, um die Redeart des Sprachgebrauchs und die „Zweckmäßigkeit“ darzustellen, denn diese können nicht immer durch Dolmetscher:innen übertragen werden (vgl. Meyer 2021, S. 118). Besonders herzuheben sei laut Meyer, dass zwar die medizinische Fachsprache wichtig sei, aber auch „alltagssprachliche Formen, wie etwa Modalverben oder Pronomina, institutionelle Zwecke“ von enormer Bedeutung seien (vgl. Meyer 2021, S. 118). „Fortbildungen für Krankenhausdolmetscher:innen“ werden aufgrund dieser Untersuchungen vorbereitet und in „ihrer Relevanz“ eingeschätzt (vgl. Meyer 2003, Bührig & Meyer 2009, Meyer et al. 2010, Meyer 2021, S. 118). Der Autor Meyer schreibt dazu, dass Dolmetscher:innen zwei Strategien anwenden: „die „erwartungskongruente Darstellung“, mit der die Akzeptabilität eines Beitrags gesteigert wird und die „Konzentration auf den Informationskern“ (Martini 2008) (vgl. Meyer 2021, S. 118). Der Autor Meyer führt auch an, dass das laut Grossi (2017, 2018) die Geschichte des „Community Interpreting mit Methoden der Oral History“ analysiert wurden (vgl. Meyer 2021, S. 119). Das Wichtige dabei ist der Unterschied, dass bei Konferenzdolmetschen geschichtliche Erläuterungen und persönliche Zertifikate von Dolmetscher:innen gedolmetscht werden, wobei die „Dolmetscher:innen im soziokulturellen Kontext in der Regel unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung tätig“ und die Hervorhebung gelang durch Eintritt als Akteure in historische Prozesse (vgl. Meyer 2021, S. 119). Der Autor Meyerführte auch an, dass Grossi „die Integration und Segregation mit den selbst organisierten Möglichkeiten“ in Verbindung stehen (vgl. Meyer 2021, S. 119). Unterschiedliche Herangehensweisen zur Überlegung der Studien und der Untersuchungsverfahren, wie feine Transkriptionen und Rückübersetzungen zu diesem Thema seien laut Meyer wichtig (vgl. Meyer 2021, S. 120). Weitere Studienvorschläge zu Dolmetschtätigkeiten seien laut Meyer zum einen die von Bahadir (2004) erwähnte „kritische Ethnografie von Gesprächssituationen“ mit dem Ansatz zur Hinterfragung von sozialen Rollen (vgl. Meyer 2021, S. 120). Das dazu durchdachte Ausbildungsform ist laut Bahadir (2007) „das Theater der Unterdrückten“ des brasilianischen Regisseurs und Theatertheoretikers Augusto Boal, so Meyer (vgl. Meyer 2021, S. 120). Dabei geht der Autor Meyer auch die „Selbstwahrnehmung sowie die soziale und räumliche Positionierung der Dolmetschenden ein (vgl. Meyer 2021, S. 120). Eine Kritik an Bahadirs Werk wird laut Meyer somit an fehlenden kognitiv orientierten Methoden der ausgebildeten Redeübertragung ausgesprochen (vgl. Meyer 2021, S. 120). Bahadir ginge laut Meyer in ihrer Textansammlung auf „verschiedene Aspekte dieses Konzepts“ ein (vgl. Meyer 2021, S. 121). Eine Ergänzung sei laut Meyer in Bestimmung der „bestimmten Gesprächsphasen zu unterschiedlichen Ritualisierungsgraden“, damit soll eine Verbindung zwischen den Rollen und den Ritualisierungsgraden entstehen (vgl. Meyer 2021, S. 121). Reflektionen und Empirie wären laut Meyer ein verbindendes Merkmal zwischen den Untersuchungen (vgl. Meyer 2021, S. 122). Zusammenfassend schreibt Meyer, dass die Studien „keine wesentlichen institutionellen Veränderungen in Bezug auf das Dolmetschen“ darstellen (vgl. Meyer 2021, S. 122).

Bahadır, Şebnem (2004). Moving in-between: The interpreter as ethnographer and the interpreting-researcher as anthropologist. Meta: Journal des traducteurs / Meta: Trans‐ lators' Journal, 49:4, 805 – 821.

Bahadır, Şebnem (2007). Verknüpfungen und Verschiebungen: Dolmetscherin, Dolmetsch‐ forscherin, Dolmetschausbilderin. Berlin: Frank & Timme.

Bahadır, Şebnem (2010). Dolmetschinszenierungen. Kulturen, Identitäten, Akteure. Berlin: Saxa.

Bührig, Kristin / Meyer, Bernd (1998). Fremdheit in gedolmetschter Arzt-Patienten-Kom‐ munikation. In: Apfelbaum, Birgit / Müller, Hermann (Hrsg.) Fremde im Gespräch. Frankfurt a. M.: IKO-Verlag, 85 – 105.

Bührig, Kristin / Meyer, Bernd (2004). Ad hoc interpreting and achievement of commu‐ nicative purposes in briefings for informed consent. In: House, Juliane / Rehbein, Jo‐ chen (Hrsg.) Multilingual communication. Amsterdam: John Benjamins, 43 – 62.

Bührig, Kristin / Meyer, Bernd (2009). Funktionale Sprachreflexion und Diskursanalyse als Fortbildungsmethoden. Am Beispiel einer Dolmetscherfortbildung für zweispra‐ chige Pflegekräfte. In: Meer, Dorothee / Spiegel, Carmen (Hrsg.) Kommunikationstra‐ inings im Beruf - Erfahrungen mit gesprächsanalytisch fundierten Fortbildungskon‐ zepten. Verlag für Gesprächsforschung, 108 – 130.

Bührig, Kristin (2009). Interpreting in hospitals. Starting points for cultural actions in institutionalized communication. In: Bührig, Kristin / House, Juliane / ten Thije, Jan D. (Hrsg.) Translational Action and intercultural communication. Manchester: St. Jerome, 155 – 177.

Borde, Theda (2002). Patientinnenorientierung im Kontext der soziokulturellen Vielfalt im Krankenhaus. Vergleich der Erfahrungen und Wahrnehmungen deutscher und türkisch‐ sprachiger Patientinnen sowie des Klinikpersonals zur Versorgungssituation in der Gy‐ näkologie. Dissertation, Technische Universität Berlin. Abrufbar unter: http://webdoc

.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/tu-berlin/diss/2002/borde_theda.pdf (Stand: 10 / 12 / 2020)

Cebulla, Manuel (2015). Sprachmittlung und Datenschutz. Baden-Baden: Nomos.

Chen, Weiwei (2012). Nicht-professionelles Gesprächsdolmetschen in deutsch-chinesischen Mehr-Parteien-Interaktionen: eine gesprächsanalytische Untersuchung. München: Iudi‐ cium.

Estévez Grossi, Marta (2017). Community Interpreting Research without Direct Empirical Access: A Methodological Proposal. Revista Canaria de Estudios Ingleses 75, 155 – 172.

Estévez Grossi, Marta (2018). Lingüística migratoria e interpretación en los servicios púb‐ licos: la comunidad gallega en Alemania. Berlin: Frank & Timme.

Jiang, Lihua (2011). From Community Interpreting to Discourse Interpreting: A Triadic Dis‐ course Intepreting Model (TRIM). Dissertation: Universität des Saarlandes.

Junge, Fabian / Schwarze, Antje (2013). Sprach- und Integrationsmittlung: Ein praxisbe‐ währtes Instrument zum Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt (nicht nur) im Krankenhaus. In: Bouncken, Ricarda B. / Pfannstiel Mario A./Reuschl Andreas J. (Hrsg.) Dienstleistungsmanagement im Krankenhaus I. Prozesse, Produktivität und Di‐ versität. Wiesbaden: Springer, 367 – 382.

Knapp, Karlfried / Knapp-Potthoff, Annelie (1985). Sprachmittlertätigkeit in interkultu‐ reller Kommunikation. In: Rehbein, Jochen (Hrsg.) Interkulturelle Kommunikation. Tübingen: Narr, 450 – 463.

Knapp, Karlfried / Knapp-Potthoff, Annelie (1986). Interweaving two discourses – the difficult task of the non-professional interpreter. In: House, Juliane / Blum-Kulka, Shoshana (Hrsg.) Interlingual and intercultural communication. Discourse and cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies. Tübingen: Narr, 151 – 168.

Knapp, Karlfried / Knapp-Potthoff, Annelie (1987). Speaking for others – on a neglected aspect of using a foreign language. In: Lörscher, Wolf / Schulze, Rainer (Hrsg.) Per‐ spectives on Language in Performance, Vol. 2. Tübingen: Narr, 1125 – 1142.

Knapp-Potthoff, Annelie (1992). Secondhand politeness. In: Ehlich, Konrad / Ide, Sachiko / Watts, Richard (Hrsg.): Politeness in Language. Studies in its History, Theory and Practice. Berlin u. a.: Mouton de Gruyter, 203 – 219.

Knoll, Michael / Roeder, Friedhelm (1988). Der Dolmetscher als Übersetzer, Berater und Mittler in der psychiatrischen Praxis. In: Morten, Antonio (Hrsg.) Vom heimatlosen Seelenleben. Entwurzelung, Entfremdung und Identität. Bonn: Psychiatrie Verlag, 109 – 130.

Kornbach-Zorn, Melina (2015). Rollenaushandlungen in der Interaktion zwischen deut‐ schen Lehrkräften und ausländischen Eltern. In: Hauser, Stefan / Mundwiler, Vera (Hrsg.) Sprachliche Interaktion in schulischen Elterngesprächen. Bern: hep verlag, 150 – 180.

Langer, Thomas / Zapf, Torsten / Wirth, Stefan / Meyer, Bernd / Wiegand, Ange‐

lika / Timmen, Heike / Gupta, Susanne / Schuster, Sylvie / Geraedts, Max (2016). Wie sind Kinder- und Jugendkliniken in Nordrhein-Westfalen auf die Überwindung von Sprachbarrieren vorbereitet? – Eine Pilotstudie zur Strukturqualität in der stationären Gesundheitsversorgung. Das Gesundheitswesen79:07, 535 – 541.

Leyer, Emanuela (1988). Die Grenzen unserer Sprache sind nicht die Grenzen unserer Welt. Erfahrungen aus einem Modellprojekt zur psychosomatischen Behandlung tür‐ kischer Familien. In: Morten, Antonio (Hrsg.) Vom heimatlosen Seelenleben. Entwur‐ zelung, Entfremdung und Identität. Bonn: Psychiatrie Verlag, 98 – 108.

Martini, Mareike (2008). Deutsch-kubanische Arbeitsbesprechungen. Eine gesprächsanaly‐ tische Studie zu gedolmetschter Kommunikation in internationalen Hochschulkoopera‐ tionen. Tübingen: Stauffenburg.

Meyer, Bernd / Steinke, Marika (2014). Community Interpreting als Beitrag zur interkul‐ turellen Öffnung. Migration und Soziale Arbeit 36:1, 76 – 83.

Meyer, Bernd (1998). What transcriptions of authentic discourse can reveal about inter‐ preting. Interpreting 3:1, Amsterdam u. a.: John Benjamins, 65 – 83.

Meyer, Bernd (2003). Dolmetschertraining aus diskursanalytischer Sicht: Überlegungen zu einer Fortbildung für zweisprachige Pflegekräfte. Gesprächsforschung – Online Zeitschrift zur Verbalen Interaktion 4, 160 – 185.

Meyer, Bernd (2004). Dolmetschen im medizinischen Aufklärungsgespräch. Eine diskursa‐ nalytische Untersuchung zur Arzt-Patienten-Kommunikation im mehrsprachigen Kran‐ kenhaus. Münster: Waxmann.

Meyer, Bernd (2006). Aufklärungsgespräche mit Dolmetscherbeteiligung: fachexterne Fachkommunikation im mehrsprachigen Kontext. Fachsprache. Internationale Zeit‐ schrift für Fachsprachenforschung, -didaktik und Terminologie 1 – 2, 15 – 28.

Meyer, Bernd (2012). Ad hoc interpreting for partially language-proficient patients: Par‐ ticipation in multilingual constellations. In: Baraldi, Claudio / Gavioli, Laura (Hrsg.) Coordinating Participation in Dialogue Interpreting. Amsterdam: John Benjamins, 99 – 113.

Meyer, Bernd (2014). Herkunftssprachen als kommunikative Ressource? Am Beispiel der Kommunikation im Krankenhaus. In: Haider, Barbara (Hrsg.) Baustelle Mehrsprachig‐ keit. Herausforderung für Institutionen und Unternehmen. Edition Volkshochschule: Wien, 123 – 136.

Meyer, Bernd (2015). Der Germersheimer Dolmetscherpool: ein Beitrag zur Professiona‐ lisierung des Dolmetschens im kommunalen Umfeld. VKD-Kurier 3, September 2015. Verband der Konferenzdolmetscher, 24 – 27.

Meyer, Bernd (2019). Corpus based studies on interpreting and pragmatics. In: Tipton, Rebecca / Desilla, Louise (Hrsg.) The Routledge Handbook on Pragmatics and Transla‐ tion. Abingdon & New York: Routledge, 75 – 92.

Meyer, Bernd / Bührig, Kristin / Kliche, Ortrun / Pawlack, Birte (2010). Nurses as inter‐ preters. Aspects of interpreter training for bilingual medical employees. In: Meyer, Bernd/ Apfelbaum, Birgit (Hrsg.) Multilingualism at work. From policies to practices in public, medical, and business settings. Amsterdam: John Benjamins, 163 – 184.

Otero Moreno, Conchita (2018). Community Interpreting zur Überwindung von Kom‐ munikationsbarrieren für Personen mit Deutsch als Zweitsprache: Einsatzbereiche, Anforderungen, Professionalisierung. In: Maaß, Christiane / Rink, Isabel (Hrsg.) Hand‐ buch Barrierefreie Kommunikation. Berlin: Frank & Timme, 403 – 436.

Rehbein, Jochen (1985). Medizinische Beratung türkischer Eltern. In: Rehbein, Jochen (Hrsg.) Interkulturelle Kommunikation. Tübingen: Gunter Narr, 349 – 419.

Rehbein, Jochen (2020). Multilingual counselling in preventive care. In: Hohenstein, Christiane / Lévy-Tödter, Magadalène (Hrsg.) Multilingual Healthcare. A global view on communicative challenges. Wiesbaden: Springer, 83 – 132.

Wissenschaftliche Dienste (2017). Der Anspruch auf einen Dolmetscher für Flüchtlinge und Migranten. Ausarbeitung, Deutscher Bundestag, WD 3 – 3000 – 095 / 17. Abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/514834/f1cb2782349d2917b58006617 5c2b38d/WD-3-095-17-pdf-data.pdf (Stand 10 / 12 / 2020)

Zwengel, Almut (2010). Wer hat was zu sagen? Gespräche zwischen LehrerInnen und migrierten Müttern, die von Kindern gedolmetscht werden. Migration und Soziale Ar‐ beit 3:4, 302 – 308.

Zwengel, Almut (2015). Strategien der Interessenvertretung und der Verständnissiche‐ rung. Wenn Kinder Gespräche zwischen eingewanderten Müttern und Lehrpersonen dolmetschen. In: Hauser, Stefan / Mundwiler, Vera (Hrsg.) Sprachliche Interaktion in schulischen Elterngesprächen. Bern: hep verlag, 125 – 149.

Entwicklungslinien der Forschung in Österreich

Franz Pöchhacker

Der Autor Pöchhacker des Beitrags „Entwicklungslinien der Forschung in Österreich“ schreibt nach Darstellung seiner Werke im Rahmen der Studien, die sich mit „community interpreting“ beschäftigen, dass neben den Begriffen „community interpreting“ und „cultural interpreting“ und „liaison interpreting“ der Begriff „public service interpreting“ (vgl. Pöchhacker 2021, S. 132). Der Autor Pöchhacker führt somit an, dass die „Neuprägung „Kommunaldolmetschen““ eine „angelehnte“, aber besser angepasste „deutsche“ Definierung des „public service interpreting“ darstellt (vgl. Pöchhacker 2021, S. 132). Der Autor Pöchhacker schreibt weiter an, dass die „beschriebenen Beiträge zum Kommunaldolmetschen“ in „Teildisziplinen“ der Hauptforschungen erforscht wurden (vgl. Pöchhacker 2021, S. 132). Der Autor Pöchhacker hebt auch hervor, dass die grundlegende Hinterfragung durch differenzierte Untersuchungen durch gesellschaftliche Institutionen, „insbesondere des Rechts-, Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“ eine „interdiszipinäres“ Forschungsfeld ermöglicht (vgl. Pöchhacker 2021, S. 132). Der Autor Pöchhacker führt eine Forscherin der neueren interdisziplinären Forschung die Medizinjuristin Maria Kletecka-Pulker, das Ludwig-Boltzmann-Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie, die Wiener Schule der Diskursanalyse, geführt von Ruth Wodak, Kommunikationsforscher Florian Menz, Dolmetschforscherin Marlene Sator, der von De Cillia mitgeführte Ansatz „Netzwerk Sprachen-Rechte“ im Rahmen der Österreichischen Linguistiktagung 2003 (vgl. Pöchhacker 2021, S. 133). Der Autor Pöchhacker definiert sie als Summe die „sozialwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Zugänge“, diese beruhen auf „Fallstudien“ und „fragebogengestützte Umfragen und diskursbasierte Analysen, ethnographische Feldstudien, Auswertungen von juristischen Einzelfällen, klinischen Datensätzen, experimentellen oder corpuslinguistischen Untersuchungen“ (vgl. Pöchhacker 2021, S. 134). Der Autor Pöchhacker beschreibt im Folgenden die von den österreichischen Forscher:innen Felder, diese sind „Gebärdensprachdolmetschen in kommunalen Settings – Nadha Grbic, Gerichts- und Berhördendolmetschen Mira Kadric, Dolmetschen im Gesundheitswesen Franz Pöchhacker, Dolmetschen im Asylwesen Sonja Pöllabauer und Translationskultur, Berufsethik und Macht im Kommunaldolmetschen Erich Prunc“ (vgl. Pöchhacker 2021, S. 135). Der Autor Pöchhacker führt weitere Forscher:innen an, diese sind Vera Dabic, Ivana Havelka, Katia Iacono, Judith Platter, die sich mit zukunftsrelevanten Forschungsfeldern in ihren Werken auseinandersetzen (vgl. Pöchhacker 2021, S. 138). Der Autor Pöchhacker deutet auf die Bedeutung der weiteren Forschungsvernetzungen und den weiteren Zugängen, die „Interdisziplinarität“ wie auch „Ausbildungsinitiativen“ bezwecken (vgl. Pöchhacker 2021, S. 138). Manche dieser Vorhaben sei laut Pöchhacker „Translaw“ (2018 – 2019) und „Umgang mit nicht-deutschsprachigen Patient:innen“ und „Critical Link“, „PSIT Alacala“ und „InDialog“ (2018-2019) (vgl. Pöchhacker 2021, S. 138, 139). Schließlich geht Pöchhacker auf die Nutzung „digitaler Kommunikationstechnologie“ ein, um die Relevanz zur Überbrückung von getrennt erforschten Forschungsfelder bezüglich Kommunaldolmetschen darzustellen (vgl. Pöchhacker 2021, S. 139).

Für diese Masterarbeit ist die Zusammenfassung dieser definierten Forschungslinien wichtig, da sie die Grundlage für den hier erforschten Einfluss von soziokulturellen Aspekten wichtig sind.

Ahamer, Vera S. (2013). Unsichtbare Spracharbeit: Jugendliche Migranten als Laiendolmet‐ scher. Integration durch „Community Interpreting“? Bielefeld: transkript-Verlag.

Cagala, Elfi (2008). Eine Frage der Menschlichkeit? Psychotherapie traumatisierter Flüchtlinge mit Dolmetscherinnenbeteiligung. In: Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.), 221 – 252.

Carr, Silvana E./Roberts, Roda / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (Hrsg.) (1997). The Critical Link: Interpreters in the Community. Amsterdam: John Benjamins.

Dabić, Mascha (2020). Dolmetschen in der Psychotherapie: Prekäres Gleichgewicht. Tü‐ bingen: Narr Francke Attempto.

de Cillia, Rudolf (2004). Einleitung: Verbal-Workshop „Sprachenrechte & Migration“. verbal Newsletter: Zeitschrift des Verbands für Angewandte Linguistik 10:1, 4.

de Cillia, Rudolf (2004). Einleitung: Verbal-Workshop „Sprachenrechte & Migration“. verbal Newsletter: Zeitschrift des Verbands für Angewandte Linguistik 10:1, 4.

Garber, Nathan (2000). Community interpretation: A personal view. In: Roberts, Roda P./ Carr, Silvana E./Abraham, Diana / Dufour, Aideen (Hrsg.) The Critical Link 2: Interpre‐ ters in the Community. Amsterdam: John Benjamins, 9 – 20.

Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (2006). Community interpreting: signed or spoken? Types, modes, and methods. Linguistica Antverpiensia – New Series 5, 247 – 261.

Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.) (2008). Kommunaldolmetschen / Community In‐ terpreting: Probleme – Perspektiven – Potenziale. Forschungsbeiträge aus Österreich. Berlin: Frank & Timme.

Hale, Sandra (2007). Community Interpreting. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Havelka, Ivana (2018). Videodolmetschen im Gesundheitswesen. Dolmetschwissenschaft‐ liche Untersuchung eines österreichischen Pilotprojekts. Berlin: Frank & Timme.

Iacono, Katia (2019). Dolmetschen im Medizintourismus in Deutschland und Österreich. Dissertation, Universität Wien.

Kadrić, Mira (2001). Dolmetschen bei Gericht. Erwartungen – Anforderungen – Kompe‐ tenzen. Wien: WUV-Universitätsverlag.

Kadrić, Mira (2011). Dialog als Prinzip. Für eine emanzipatorische Praxis und Didaktik des Dolmetschens. Tübingen: Gunter Narr.

Kainz, Claudia / Prunč, Erich / Schögler, Rafael (Hrsg.) (2011). Modelling the Field of Com‐ munity Interpreting: Questions of Methodology in Research and Training. Wien:

Lit-Verlag.

Kletečka-Pulker, Maria (2013). Patientenrecht auf muttersprachliche Aufklärung? Vide‐ odolmetschen – neue Wege der Kommunikation mit MigrantInnen im Gesundheits‐ bereich. In: Kaelin, Lukas / Kletečka-Pulker, Maria / Körtner, Ulrich H. J. (Hrsg.) Wieviel Deutsch braucht man, um gesund zu sein? Migration, Übersetzung und Gesundheit. Wien: Verlag Österreich, 45 – 70.

Knapp, Karlfried (1986). Sprachmitteln – Zur Erforschung des Dolmetschens im Alltag. Duisburg: Linguistic Agency University of Duisburg (previously Trier).

Kolb, Waltraud / Pöchhacker, Franz (2008). Interpreting in asylum appeal hearings: Roles and norms revisited. In: Russell, Debra / Hale, Sandra (Hrsg.) Interpreting in Legal Set‐ tings. Washington, DC: Gallaudet University Press, 26 – 50.

Korak, Christina (2010). Remote Interpreting via Skype: Anwendungsmöglichkeiten von VoIP-Software im Bereich Community Interpreting – Communicate everywhere? Berlin: Frank &Timme.

Menz, Florian (Hrsg.) (2013). Migration und medizinische Kommunikation. Linguistische Verfahren der Patientenbeteiligung und Verständnissicherung in ärztlichen Gesprächen mit MigrantInnen. Göttingen: V&R unipress.

Mikkelson, Holly (1996). Community interpreting: An emerging profession. Interpreting 1:1, 125 – 129.

Novak-Zezula, Sonja / Schulze, Beate / Karl-Trummer, Ursula / Krajic, Karl / Pelikan, Jürgen M. (2005). Improving interpreting in clinical communication: Models of fea‐ sible practice from the European project ‚Migrant-friendly hospitals‘. Diversity in Health and Social Care 2005:2, 223 – 232.

Nuč, Aleksandra (2008). Wenn Welten aufeinander treffen – Dolmetschen in der Psy‐ chotherapie. In: Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.), 253 – 288.

Platter, Judith (2015). Translation im Spannungsbereich von Mündlichkeit und Schriftlich‐ keit: Schriftdolmetschen in Österreich – eine textbasierte Analyse. Dissertation, Univer‐ sität Wien.

Pöchhacker, Franz (1997a). ‘Is there anybody out there?’ Community interpreting in Austria. In: Carr, Silvana E./Roberts, Roda / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (Hrsg.), 215 – 225.

Pöchhacker, Franz (1997b). Kommunikation mit Nichtdeutschsprachigen in Wiener Ge‐ sundheits- und Sozialeinrichtungen (Dokumentation 12 / 2). Wien: MA 15 / Dezernat für Gesundheitsplanung.

Pöchhacker, Franz (2000a). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Unter‐ suchungen. Tübingen: Stauffenburg.

Pöchhacker, Franz (2000b). The community interpreter’s task: Self-perception and pro‐ vider views. In: Carr, Silvana E./Roberts, Roda / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (Hrsg.), 49 – 65.

Pöchhacker, Franz (2001). Translationskultur im Krankenhaus. In: Hebenstreit, Gernot (Hrsg.) Grenzen erfahren – sichtbar machen – überschreiten. Festschrift für Erich Prunč zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Peter Lang, 339 – 354.

Pöchhacker, Franz (2006). Research and methodology in healthcare interpreting. Lingu‐ istica Antverpiensia – New Series 5, 135 – 159.

Pöchhacker, Franz (2014). Remote possibilities: Trialing simultaneous video interpreting for Austrian hospitals. In: Nicodemus, Brenda / Metzger, Melanie (Hrsg.) Investigations in Healthcare Interpreting. Washington, DC: Gallaudet University Press, 302 – 325.

Pöchhacker, Franz / Kadrić, Mira (1999). The hospital cleaner als healthcare interpreter: A case study. The Translator 5:2, 161 – 178.

Pöchhacker, Franz / Kolb, Waltraud (2009). Interpreting for the record: A case study of asylum review hearings. In: Hale, Sandra / Ozolins, Uldis / Stern, Ludmila (Hrsg.) The Critical Link 5: Quality in Interpreting – a Shared Responsibility. Amsterdam: John Benjamins, 119 – 134.

Pöllabauer, Sonja (2005). “I don’t understand your English, Miss.” Dolmetschen bei Asylan‐ hörungen. Tübingen: Gunter Narr.

Pöllabauer, Sonja / Prunč, Erich (Hrsg.) (2003). Brücken bauen statt Barrieren. Sprach- und Kulturmittlung im medizinischen, sozialen und therapeutischen Bereich. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft.

Prunč, Erich (2008). Vorwort des Herausgebers der Reihe. In: Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.), 7 – 9.

Prunč, Erich (2011). Differenzierungs- und Leistungsparameter im Konferenz- und Kom‐ munaldolmetschen. In: Kainz, Claudia / Prunč, Erich / Schögler, Rafael (Hrsg.), 21 – 44.

Prunč, Erich (2012). Rights, realities and responsibilities in community interpreting. The Interpreters’ Newsletter 17, 1 – 12.

Rajič, Kristina (2008). „Die Familienaußenminister.“ Kinder als Sprach- und Kulturmitt‐ lerInnen – eine empirische Erhebung. In: Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.), 131 – 170.

Roberts, Roda (1997). Commnity interpreting today and tomorrow. In: Carr, Sil‐ vana E. / Roberts, Roda / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (Hrsg.), 7 – 26.

Sator, Marlene (2013). Familiendolmetschung vs. professionelle Dolmetschung I: Eine Fallstudie. In: Menz, Florian (Hrsg.) (2013). Migration und medizinische Kommunika‐ tion. Göttingen: V&R unipress, 33 – 145.

Uluköylü, Sevgi (2008). „ … manchmal streite ich auch.“ Sprach- und Kulturmittlung für türkische Migrantinnen im medizinischen Bereich. In: Grbić, Nadja / Pöllabauer, Sonja (Hrsg.), 173 – 219.

van Hoof, Henri (1962). Théorie et pratique de l’interprétation. München: Max Hueber. Wadensjö, Cecilia (1998). Interpreting as Interaction. London: Longman.

Perspektiven zum Gebärden- und Lautsprachendolmetschen aus der Deutschschweiz

Tobias Haug & Gertrud Hofer

Die Autoren Haug und Hofer schreiben in ihrem Beitrag „Perspektiven zum Gebärden- und Lautsprachendolmetschen aus der Deutschschweiz“ nach einer Studienbeschreibung im Justizwesen aus den Jahr 2005-2007, schriftlich Studienergebnisse dargestellt durch Hofer (2009), dass „Dolmetscher:innen zu 58% die Inhalte detailgenau übertrugen“ , 74% der Expert:innen sahen die Dolmetscher:innen als vertrauenswürdig.“ (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 144). Die Autoren Haug und Hofer schreiben, dass INTERPRET die Dolmetscher:innen als Rede- und Kulturübertrager:innen definieren und deshalb auch eine „Verantwortung für Inhalte und Prozesse“ (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 145). Die Autoren Haug und Hofer führen eine weitere Studie aus dem Gesundheitswesen, die auf der Befragung von ZHAW und der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) basiert (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 145). 85 % der Dolmetscher:innen vertreten die Ansicht, dass sie zu 85% inhaltlich richtig dolmetschen und 34 % für Expert:innen und 41% für Patient:innen als vertrauenswürdig (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 145). Der beeindruckende Unterschied ist laut den Autoren Haug & Hofer die „Überzeugung“ der Redeinhalte seitens der Dolmetscher:innen im Gesundheitswesen zu den Dolmetscher:innen im Justizwesen (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 145). Einen Vergleich ziehen die Autoren Haug & Hofer in Bezug auf „Loyalität“, da erscheinen die Dolmetscher:innen im Gesundheitswesen ausgeglichener als im Justizwesen (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 145). Haug und Hofer zitieren Bischoff et al. (2012), da sie die reibungslose Redeübertragung analysierten, um die „kulturellen“ Faktoren darzustellen, „konfliktfreie Beziehungen“ und Integration der Patient: innen sicherzustellen (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 146). Nach einer weiteren Studiendarstellung führen Haug und Hofer an, dass „aktives Rollenverhalten der Dolmetscher:innen, Auslassung von Inhalten und emotionalen Anteilen, Fehlende Wissensvoraussetzungen“ (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Haug und Hofer zitieren Leanza (2005) und geben an, dass in 19 Interviews kein typisches Rollenverhalten als Ko-Therapeut:innen oder Kulturmitter:innen festgestellt werden konnte (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Haug und Hofer beziehen sich auch die von Pöchhacker (2007) dargestellten „erweiterten Rollenverständnis“, indem sich Dolmetscher:innen freistellen, „Inhalte der ausgangssprachlichen Redebeiträge zu variieren oder bestimmte Themen nach eigenem Gutdünken ganz zu vermeiden.“ (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Eine wichtige linguistische Anforderungslücke sei laut Albl-Mikasa (2019) die „kognitiven Anforderungen an Dolmetscher:innen“ (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147).

Haug und Hofer führen weitere Entsprechungslücken bei der Redeübertragung bei Dolmetschungen an, diese sind „systematische inhaltliche Auslassungen oder Relevanzrückstufungen, die auf Schmerzen, Symptome und Ängste“ zurückzuführen sind (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Als Beispiele führen Haug und Hofer die Vorkommnisse an, in welchen eine Dolmetscher:in eine wichtige Gesundheitserscheinung, wie „eine Lähmung“ verschweigt oder in welchen eine Dolmetscher:in die „mehrfach geäusserten Ängste“ nicht dolmetscht Haug und Hofer zitieren Leanza (2005) und geben an, dass in 19 Interviews kein typisches Rollenverhalten als Ko-Therapeut:innen oder Kulturmitter:innen festgestellt werden konnte oder die Vereinfachung einer Krankheit (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Die Autoren Haug und Hofer zitieren Napier (2015) und beschreiben das als „ein bewusstes Abweichen vom Original“ Haug und Hofer zitieren Leanza (2005) und geben an, dass in 19 Interviews kein typisches Rollenverhalten als Ko-Therapeut:innen oder Kulturmitter:innen festgestellt werden konnte (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Im Gegensatz dazu zitieren Haug und Hofer Davidson (2000), der diese Umstände als „gatekeeping“ bezeichnet Haug und Hofer zitieren Leanza (2005) und geben an, dass in 19 Interviews kein typisches Rollenverhalten als Ko-Therapeut:innen oder Kulturmitter:innen festgestellt werden konnte (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Haug und Hofer führen an, dass „die Expertin dies als gesichtsbedrohende Forderung“ darstellt Haug und Hofer zitieren Leanza (2005) und geben an, dass in 19 Interviews kein typisches Rollenverhalten als Ko-Therapeut:innen oder Kulturmitter:innen festgestellt werden konnte (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Die Autoren Haug und Hofer führen das „recipient design“ nach Deppermann & Schmidt (2007) an, welches eine mögliche Deutung der „bewussten und unbewussten Auslassung“ beschreiben kann (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 147). Als eine weitere Erklärung führen Haug und Hofer das „fehlende“ Wissen und die „mangelnde terminologischen Kenntnisse (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 148). Die Autoren Haug und Hofer führen als Auswirkungen „das Nachfragen der Dolmetscher:in, die Zwiegespräche und die bottom-up-Strategie“ an (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 148). Bezüglich der Ausdrucksform dieser Zustände führen die Autoren Haug und Hofer an, dass die Kommunikation über „Körperhaltung, Gestiken und Blickrichtung und pronominale Adressierung“ erfolgt (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 148). Die Autoren Haug und Hofer bezeichnen diese Art der Redeübertragung als „einen wahrnehmbaren Bruch“ zwischen Gesagten und der gedolmetschten Redeübermittlung (vgl. Hofer et al. 2017, Haug & Hofer 2021, S. 148). Im Folgenden gehen die Autoren Haug und Hofer auf Studien zu Gebärdensprachdolmetschen ein und stellen anschließend die „Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ ein (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 154). Da für diese Masterarbeit nur das „Lautsprachendolmetschen“ wichtig ist, werden nur auf die relevanten Erläuterungen dargestellt (vgl. Haug & Hofer 2021, S. 154).

Albl-Mikasa, Michaela (2019). Interpreters’ roles and responsibilities. In: Angelone, Erik / Ehrensberger-Dow, Maureen / Massey, Gary (Hrsg.) The Bloomsbury Companion to Language Industry Studies. London: Bloomsbury Academic, 91 – 114.

Albl-Mikasa, Michaela / Glatz, Elisabeth / Hofer, Gertrud / Sleptsova, Marina (2015). Cau‐ tion and compliance in medical encounters: non-interpretation of hedges and phatic tokens. Translation & Interpreting, 7:3, 76 - 89.

Audeoud, Mireille / Haug, Tobias (2013). „Directionality Effect“ beim Gebärdensprach‐ dolmetschen: Welche Dolmetschrichtung präferieren Gebärdensprachdolmetscher in der Schweiz? – Teil 1. Das Zeichen 93, 124 – 136.

Bischoff, Alexander / Kurth, Elisabeth / Henley, Alix (2012). Staying in the middle: A qua‐ litative study of health care interpreter‘s perceptions of their work. Interpreting 14:1, 1 – 22.

Boyes Braem, Penny (1995). Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Hamburg: Signum-Verlag.

Boyes Braem, Penny / Bucher, Barbara / Haug, Tobias (2016). Gebärdensprachdolmet‐ schen vor Gericht und Polizei – Justisigns. Seismograph 39, 14 – 16.

Boyes Braem, Penny / Groeber, Simone / Stocker, Heidi / Tissi, Katja (2012a). Weblexikon für Fachbegriffe in Deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS) und Deutsch. EDITion 2, 8 – 14.

Boyes Braem, Penny / Haug, Tobias / Shores, Patty (2012b). Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. Das Zeichen 90, 58 – 74.

Davidson, Brad (2000). The Interpreter as Institutional Gatekeeper: The Social-Linguistic Role of Interpreters in Spanish-English Medical Discourse. Journal of Sociolinguistics 4:3, 379 – 405.

Deppermann, Arnulf / Schmitt Reinhold (2007). Koordination. Zur Begründung eines neuen Forschungsgegenstandes. In: Schmitt, Reinhold (Hrsg.) Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion. Tübingen: Narr, 15 – 54.

De Wit, Maya (2016). A comprehensive guide to sign language interpreting in Europe. Self-published. Printed by Create Space, Baarn, M. de Wit.

Driesen, Christiane (2003). Professional Ethics. In: Hertog, Erik (Hrgs.) Aequalitas: Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU. Grotius project

2001 / GRP / 015. Antwerp: Departement Vertaaler-Tolk-Lessius Hogeschool, 69 – 73.

Haug, Tobias / Audeoud, Mireille (2013). „Directionality Effect“ beim Gebärdensprach‐ dolmetschen. Welche Dolmetschrichtung präferieren Gebärdensprachdolmetscher in der Schweiz? – Teil 2. Das Zeichen 94, 306 – 316.

Haug, Tobias / Bontempo, Karen / Leeson, Lorraine / Napier, Jemina / Nicodemus, Brenda / Van den Bogaerde, Beppie / Vermeerbergen, Myriam (2017). Deaf leaders

strategies for working with signed language interpreters: An examination across seven countries. Across Languages and Cultures 18:1, 107 – 131.

Hofer, Gertrud / General, Claudia (2012). Standortbestimmung Schweiz: Professionalisie‐ rung von Behörden- und Gerichtsdolmetschern. In: Ahrens, Barbara / Albl-Mikasa, Michaela / Sasse, Claudia (Hrsg.) Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Tübingen: Narr, Franke, Attempto, 123 – 147.

Hofer, Gertrud (2009). Interpreters’ and Clients’ Perspectives on Interpreting Services in Legal and Medical Settings in Switzerland. In: Laplace, Colette (Hrsg.) Profession: Tra‐ ducteur: Actes du Colloque du 50ème anniversaire de l‘ESIT. Fleury-sur-Orne: Lettres modernes minard, 23 – 37.

Hofer, Gertrud / Eggler, Marcel / Kleinberger, Ulla / Morina, Naser (2017). Schmerz und Emotion: Analyse von Schlusssequenzen aus einer Diabetes-Konsultation. In: Perrin, Daniel / Kleinberger, Ulla (Hrsg.) Doing applied linguistics: enabling transdisciplinary communication. Berlin: De Gruyter, 83 – 95.

Kadrić, Mira (2009). Dolmetschen bei Gericht: Erwartungen, Anforderungen, Kompetenzen.

3. Aufl. Wien: WUV-Universitätsverlag.

INTERPRET (2020a). Interkulturelles Vermitteln. Abrufbar unter: https://www.inter-pr et.ch/de/angebote/interkulturelles-dolmetschen-und-vermitteln/interkulturelles-ver mitteln-190.html (Stand: 10 / 12 / 2020)

INTERPRET (2020b). TRIALOG. Lernplattform für das interkulturelle Dolmetschen. Abrufbar unter: https://www.trialog.inter-pret.ch/de/ (Stand: 10 / 12 / 2020)

Langer, Gabriela (2005). Bilderzeugungstechniken in der Deutschen Gebärdensprache. Das Zeichen 70, 254 – 270.

Leanza, Yvan. (2005). Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpre‐ ters, physicians and researchers. Interpreting 7:2, 167 – 192.

Leeson, Lorraine (2008). Signed language interpreting. In: Baker, Mona / Saldanha, Ga‐ briela (Hrsg.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd Ed. London u. a.: Rout‐ ledge, 274 – 279.

Morina, Naser / Maier, Thomas / Schmid Mast, Marianne (2010). Lost in Translation? – Psychotherapie unter Einsatz von Dolmetschern. Psychotherapie Psychosomatik Me‐ dizinische Psychologie 60:3 / 4, 104 – 110.

Napier, Jemina (2010). An historical overview of signed language interpreting research: Featuring highlights of personal research. Cadernos de Tradução 2:26, 63 – 97.

Napier, Jemina (2015). Omissions. In: Pöchhacker, Franz (Hrsg.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London u. a.: Routledge, 289 – 291.

Napier, Jemina / Haug, Tobias (2016). Justisigns: A European overview of sign language interpreting provision in legal settings. Law, Social Justice & Global Development: An Interdisciplinary Journal 16:2, 1 – 16.

Nicodemus, Brenda / Emmorey, Karen (2015). Directionality in ASL-English Interpreting: Quality and accuracy in L1 and L2. Interpreting 17:2, 145 – 166.

Origlia Ikhilor, Paola / Cignacco Müller, Eva / Hasenberg, Gabriele / Kurth, Elisa‐

beth / Pehlke-Milde, Jessica / Stocker, Barbara (2017). Barrierefreie Kommunikation in der geburtshilflichen Versorgung allophoner Migrantinnen – BRIDGE. Bern: Berner Fachhochschule.

Pfau, Roland / Steinbach, Markus / Woll, Bencie (2012). Sign language – An international handbook. Berlin: De Gruyter Mouton.

Pöchhacker, Franz (2007). Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Unter‐ suchungen. 2. Aufl. Tübingen: Stauffenburg.

Pöllabauer, Sonja (2005). “I don’t understand your English, Miss.“ Dolmetschen bei Asylan‐ hörungen. Tübingen: Gunter Narr.

Sleptsova, Marina / Hofer, Gertrud / Eggler, Marcel / Grossman, Paul / Morina,

Naser / Schick, Matthis / Daly, Marie-Louise / Weber, Irina / Kocagöncü, Oktay / Lange‐ witz, Wolf A. (2015). Wie verstehen Dolmetscher ihre Rolle in medizinischen Konsul‐ tationen und wie verhalten sie sich konkret in der Praxis? Psychotherapie, Psychoso‐ matik und Medizinische Psychologie 65, 363 – 369.

Van Dijk, Rick / Boers, Eveline / Christoffels, Ingrid / Hermans, Dan (2011). Directionality effects in simultaneous language interpreting: The case of Sign Language interpreters in the Netherlands. American Annals of the Deaf 156:1, 47 – 55.

Vranjes, Jelena / Bot, Hanneke / Feyaerts, Kurt / Brône, Geert (2018). Displaying reci‐ piency in an interpreter-mediated dialogue: an eye-tracking study. In: Brône, Geert / Oben, Bert (Hrsg.) Eye-tracking in Interaction: Studies on the Role of Eye Gaze in Dialogue. Amsterdam: John, 303 – 324.

Wheatley, Marc / Pabsch, Annika (2012). Sign language legislation in the European Union. Brussels: European Union of the Deaf.

Dolmetschen für Gleichbehandlung und Teilhabe – aber bitte möglichst umsonst!

Oder: Am Anfang war die Bringschuld - Dolmetschen im öffentlichen Raum in Deutschland

Sebnem Bahadir

Die Autorin Bahadir schreibt in ihrem Beitrag „Dolmetschen für Gleichbehandlung und Teilhabe – aber bitte möglichst umsonst!“ über die Zusammenhänge der Interdisziplinarität im Dolmetschen (vgl. Bahadir 2021, S. 161). Wichtig für diese Masterarbeit sind vor allem die Ausgangspunkte, in der die Autorin Bahadir Foroutan (2019) zitiert, welche Ansichten als Grundlage für das Dolmetschen ansehen (vgl. Bahadir 2021, S. 161). Die Autorin Bahardir zitiert Foroutan weiterhin, da er die „einwanderungsgesellschaftliche Realität als Ausgangspunkt“ bestimmt und auch die „postmigrantische Gesellschaft“ hervorhebt, da diese Bezeichnung die Ansicht von Integration verändert (vgl. Bahadir 2021, S. 161). „Chancengleichheit für alle“ stehen bei beiden Autoren im Vordergrund (vgl. Bahadir 2021, S. 161). Die Autorin Bahadir hebt das Wort „Bringschuld“, das durch DWDS – Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache definiert worden ist, hervor, dies ist eine Verhaltenseinstellung aufzunehmen, die von der „erwartenden“ Gesellschaft anerkannt und übernommen wird (vgl. Bahadir 2021, S. 161). In den Vordergrund stellt Bahadir die Forschungsperspektive für Entwicklung neuerer Studien zu Dolmetschungen (vgl. Bahadir 2021, S. 162). Die Autorin Bahadir definiert in ihrem Beitrag das Dolmetschen als „die grundlegende Aktion aller mittlerischen Betätigungen und somit die Querschnittsbezeichnung für alle mittlerisch Tätigen (vgl. Bahadir 2021, S. 163). Die Autorin Bahadir schreibt, dass eine Differenzierung zur Klarstellung des Themas „Abgrenzungsbedürfnisses“ der Dolmetscher:innendiskussion (vgl. Bahadir 2021, S. 163). Dabei hebt die Autorin Bahadir den Begriff „Kultur“ hervor und bemerkt, dass dieser Begriff „keine große Auswirkung auf Inhalte, Methoden oder Dauer der Qualifizierungen und auf die Praxis der Dolmetschtätigkeit“ (vgl. Bahadir 2021, S. 163). Für diese Masterarbeit bezüglich des Einflusses auf Dolmetschungen ist insbesondere wichtig, dass Bahadir schon 2021 festgestellt hat, dass der Begriff Kultur „einen migrationspolitischen Diskurs,…. Als ein essentialistisches, abgrenzbares, somit (er)fassbares Charakteristikum in den Vordergrund rückt und damit gern Kulturalisierungen und sogenannte Kulturstandards oder Kulturmerkmale als pseudowissenschaftliche Identifikationsschemata legitimiert“ (Bahadir 2021, S. 163). Kompetenz steht laut Bahadir in vielen deutschen Projekten im Vordergrund, aber Bahadir stellt dies durch die Hinterfragung des Begriffes „Mittlerinnen“ in den Raum, da sie die Ansicht vertritt, dass dies eine „politisch unkritische, gesellschaftlich exotisierende und damit ausgrenzende, ökonomisch ausbeuterische Haltung gegenüber vermeintlich angeborenen Ressourcen von Migrant:innen“ (vgl. auch Bahadir 1998, 2000, 2009) (vgl. Bahadir 2021, S. 163). Eine klare Definition des eigentlichen Dolmetschens ist für die Autorin Bahadir „die wichtigste Daseinsberechtigung“, hierzu führt sie eine Studie an (vgl. Bahadir 2021, S. 163). In der Studie von Lietz (2017) ist ein Versuch der Bestimmung der Gemeinsamkeiten zwischen ausgebildeten und nicht-ausgebildeten Dolmetscher:innen (vgl. Bahadir 2021, S. 163, 164). Bei dieser Studie kritisiert die Autorin Bahadir, dass Lietz (2017) nicht auf die Differenzierung eingeht und auch die gedolmetschten Redeübermittlungen nicht nach Sprachen trennt (vgl. Bahadir 2021, S. 164). Im Folgenden geht Bahadir auch die Analyseergebnisse von Querfurt (2016) ein, indem „die verflüssigten und bastlerischen Subjekt- und Identitätskonstruktionen der Mittler:innen“ erklärt wird (vgl. Bahadir 2021, S. 163, 164). Die Kritik zur der Studie von Querfurt (2016) übt sie in Form von der Erwartung von Dolmetscher:innen durch „zwanghaften doppelten Empowerment-Kompetenz“ aus (vgl. Bahadir 2021, S. 164). Die Autorin Bahadir schreibt zur Querfurts Studie, angelehnt an Foroutans These, dass die „Bringschuld“ durch diese Eigenschaften der Dolmetscher:innen ausgeglichen wird (vgl. Bahadir 2021, S. 163, 164). Die Autorin Bahadir erläutert, dass Migrant:innen in eine „Berufung in gesellschaftliche Situationen“ vorgestoßen werden, als „Integrationsassistenz“-Tätigkeit-Erwartungshaltung eingestoßen werden (vgl. Bahadir 2021, S. 165). Dabei geht sie auch auf ihre eigene Erfahrung mit SprInt ein und schildert die kulturell aufklärenden Beratungsstellungen als Brücken (vgl. Bahadir 2021, S. 166). Die Autorin Bahadir zieht im Weiterem sogar die Behauptung, dass Migrant:innen nicht einer Vorstellung einer Verpflichtung zur Sicherstellung einer von einer Gruppe akzeptierten Verhaltensform zu entsprechen (vgl. Bahadir 2021, S. 167). Das unterscheide laut Bahadir die Begriffe und setzte das Gegenteil mit dem Begriff „ehrenamtlich“ gleich (vgl. Bahadir 2021, S. 167). Die Autorin Bahadir beschreibt die Ausgangsaspekte von Derrida und Lüdemann (2003), dass „Deutschland … die Gewährleistung von Partizipation und Gleichbehandlung … (und) Pluralität und Diversität“ sicherstellt (vgl. Bahadir 2021, S. 168). Die Kritik dazu führt die Autorin Bahadir über Foroutans Feststellung (2019) aus, diese ist in einer Erklärung, dass die Ungleichheit trotzdem aufrecht erhalten bleibt (vgl. Bahadir 2021, S. 168). Die Autorin Bahadir stellt ihre Feststellung dar, dass „das Recht auf Translation bzw. die Gewährleistung von Translationen als eine unabdingbare Voraussetzung identifizieren“ (vgl. Bahadir 2021, S. 168). Die Autorin Bahadir begründet ihre Feststellung durch „ohne gemeinsame Sprache kann es keine auf Gleichbehandlung, Anerkennung und Teilhabe basierende plurale Demokratie geben“ (vgl. Bahadir 2021, S. 169). Die Autorin beschreibt weiter, dass sich Migrant:innen „gegen Unrecht, Machtmissbrauch, Unterdrückung“ gegenverhalten müssen und sich gegen die Ausschließung aus der Gesellschaft entgegenwirken sollen (vgl. Bahadir 2021, S. 169). Dieser Haltung soll durch die Dolmetscher:innen sichergestellt werden und gleichzeitig deutet sie sie als eine Anlehnung, ein Falsch-Versprechen (vgl. Bahadir 2021, S. 170). Die Autorin Bahadir führt an, dass die Dolmetscher:innen mit ihrer Expertise ein gewisses Maß an „Nichteinhaltenkönnen dieses Versprechens“, obwohl sie ein Teil der Berufsausübung darstellt (vgl. Bahadir 2021, S. 171). Die Autorin Bahadir zitiert Esteva (2017) in ihrer Erläuterung, dass „Professionelle eigentlich nur die Krisen und Konflikte lösen, die durch professionelle Interventionen verursacht wurden (vgl. Bahadir 2021, S. 172). Die Autorin Bahadir geht in Folge auf die Expert:innenkodizes ein. Zur Erklärung zitiert sie Baumann, dass bei der Ausführung der Dolmetschtätigkeit eine „Qualitätssicherung“ durch Kodes die „Qualifizierung oder die Gewährleistung einer korrekten und kompletten Verdolmetschung“ gesiegelt wird (vgl. Bahadir 2021, S. 172, 173). „Standardisierung, Normierung, Zertifizierung machen ehrenamtliche Tätigkeiten überschaubar und kontrollierbar.“ (Bauman, Bielefeld und Boxberger 1995, Bahadir 2021, S. 173). Dabei spielen die öffentlichen Projekte der verschiedenen Institutionen eine besondere Rolle (vgl. Bahadir 2021, S. 173). Die in diesen erstellten „outgesourcten Dienstleistungspakete“ kritisiert Bahadir (vgl. Bahadir 2021, S. 173). Bahadir führt weiter an, dass die „prekären Arbeitsbedingungen“ unabhängig ihrer Leistung als selbstverständlich angesehen werden (vgl. Bahadir 2021, S. 174). Bahadir zitiert in ihrer Aussage Pinl, dass die „Heiligkeit des Ehrenamts“ konferiert werden muss, da dahinter „Instrumentalisierung und Deprofessionalisierung des Tätigkeitsbereichs des Dolmetschens“ stecke (vgl. Bahadir 2021, S. 174). Der Einstieg in die Dolmetschtätigkeit durch Empowerment und Engagement gestärkt, hat auch ein marketingvisierendes Ziel, aber durch die Qualifizierung erlangte Professionalität bestehe die Dolmetschtätigkeit eine schlecht entgoltene Beschäftigung (vgl. Bahadir 2021, S. 178). Die Autorin Bahadir geht schließlich auf ihre Vorschläge für weiterführende Projekte ein, die für diese Masterarbeit nicht relevant sind (vgl. Bahadir 2021, S. 178).

Weiteren die Wichtigkeit „einer gemeinsamen Sprache“ für „Gleichbehandlung, Partizipation, Anerkennung und Teilhabe“

Wie den Memos und der Analyse in dieser Masterarbeit zu entnehmen ist, zeigen die Aufnahmen das Mehrfachkönnen der befragten Dolmetscher:innen.

Der Universitätlehrgang "Dolmetschen für Gerichte und Behörden"

ULG

Diese Masterarbeit wird im Rahmen und zum Abschluss des Master-Upgrade „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ im Postgraduate Center der Universität Wien verfasst und dient als ein Meilenstein in meinem Leben, da ich die Tätigkeit als „Übersetzerin und Dolmetscherin“ liebend gern ausführe und eine lebensbeeinflussende Berufung in den Tätigkeiten Dolmetscher:inne und Übersetzer:innen sehe.

Als Einstieg zu dieser und anderen Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen sind die in der Literatur veröffentlichten Darstellungen bekannter Theoretiker:innen und auch weitere Informationen aus unterschiedlichen Internetquellen.

Die Autorin Ahamer des Beitrags „„Ich weiß nicht, was es noch gibt, das ich nicht weiß“ – Entwicklungslinien der Ausbildung in Österreich im Bereich Dolmetschen für öffentliche Einrichtungen und Gerichtsdolmetschen“ schreibt über den Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“, dass er die umspannendste postgraduale Ausbildung- und Weiterbildungsmöglichkeit für Auszubildende, insbesondere durch den Masterlehrgang, darstellt (vgl. Ahamer 2021, S.190). Ahamer geht auch auf die Gegebenheiten, die im Zuge der Ausbildung und Beendigung durchlaufen werden ein (vgl. Ahamer 2021, S. 198). Diese sind in diesem Universitätslehrgang der akademische Grad „AkademischeR BehördendolmetscherIn“ und MA beim Masterabschluss (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Autorin Ahamer kritisiert aber infolge auch, dass diese Abschlüsse zur einer Kombination führen müssen, also nicht ein „rein symbolisches Kapital“ bleiben dürfen (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Kombination ist laut Ahamer die Zusammenführung von Ausbildungsabschluss und die erwerbssichernde Karriere (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Autorin Ahamer führt dazu auch die „gezielte Öffentlichkeitsarbeit“, die durch Prunc (2017) angeführt wurde, an, um die Sicherstellung einer erfolgreichen Karriere im Bereich Dolmetschen für Gerichte und Behörden zu gewährleisten (vgl. Ahamer 2021, S.199). Denn die Autorin Ahamer geht insbesondere auf die grundlegende Ausbildungsbasis ein, indem sie betont, dass dieser Universitätslehrgang „auf wissenschaftlicher Basis“ beruht (vgl. Ahamer 2021, S.199). Die Autorin Ahamer geht in Folge auf die Aussage von Kadric ein (2012) und zitiert, dass „das amtshandelnde Organ der Kriminalpolizei“ translatorische Kompetenzen messen kann“ und auch „das Justizministerium und Justizbetreuungsagentur Dolmetscher:innen für Strafverfahren ohne Qualitätskriterien entsenden“ kann (vgl. Ahamer 2021, S.199). Trotz dieser beruflichen Sachlage betont die Autorin Ahamer, dass die „staatlichen Institutionen“ mit dem zunehmenden Bedarf an ausgebildeten Dolmetscher:innen approchieren müssen und auch die dementsprechende Basis sicherstellen müssen (vgl. Ahamer 2021, S. 200).

Der Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ bietet seit 2016 neben einer fundierten und basisbildenden Terminologieausbildung einen umfangreichen Rechtsockel, die für die beeidigten Prüfung als „Gerichtdolmetscher und – übersetzer“ als Grundlage dienen. Mittlerweile bietet der Universitätslehrgang „Akademische:r Behördendolmetscher:in eine Ausbildung für die Sprachenpaare Deutsch mit Albanisch, Arabisch, Chinesisch, Dari/Farsi, Türkisch oder Ukranisch an vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Den Universitätslehrgang können Interessent:innen erst besuchen, wenn sie die erforderlichen Dokumente, mindestens einen Bachelorabschluss und die positive Beurteilung der Aufnahmeprüfung nachweisen können vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Der Universitätslehrgang wird mit 60 ECTS, die in zwei Semester mit einem Dolmetscher:innen- und Übersetzer:innenpraktikum und einer Abschlussprüfung erlangt werden, abgeschlossen vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Die reibungslose Abwicklung wird durch eine Team von fünf Organisator:innen gefördert und gewährleistet. Da der Universitätslehrgang zu bestimmten vorgelegten Zeiten zu besuchen ist, wie Freitag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist der Besuch neben einer Berufsausübung möglich, wobei nach meiner Erfahrung ich anführen muss, dass die Ausbildung sehr intensiv und herausfordernd abläuft (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Denn sie „erleichtert die Arbeit der für die Institutionen tätigen Fachleute, sichert Qualität und schafft Vertrauen und Rechtsicherheit (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Der Webseite ist auch zu entnehmen, dass der Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ mit der „postgradualen Weiterbildung“ die Erweiterung und Weiterführung der Dolmetsch- und Übersetzertätigkeit im „Justizbereich, Polizei, Asylbehörden, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen“ bereichern (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

In einer grafischen Darstellung auf der Webseite https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/ zählen die Organisator:innen des Universitätslehrgangs fünf Anstöße (siehe Abbildung) auf, die zum Besuch und Abschluss anregen (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

Abbildung 2. 5 Gründe für die Teilnahme am Universitätslehrgang

Erstens bietet dieser Universitätslehrgang einen „vielfältigen Tätigkeitsbereich“, um eine weitreichende Darbietung der Berufsfelderinhalte zu Dolmetschen bei Gerichten und Behörden darzustellen. Zweitens geht der Universitätslehrgang der Nachfrage nach, Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen auszubilden. Drittens werden die Inhalte von erfahrenen und ausgezeichneten Expert:innen aus den jeweiligen Berufsfeldern, wie Asylverfahrentranlator:innen, Gerichtstranlator:innen, Gesundheitstranlator:innen, Polizeitranslator:innen, Kabinentranslator:innen, angeboten. Viertens bietet der Universitätslehrgang einen fundierten Sockel zu einer engagierten und erfahrenen Zertifizierung durch die Justiz. Fünftens werden die Besucher:innen und Absolvent:innen des Universitätslehrgangs für eine umfangreiche Berufsausübung angeregt und zertifiziert. (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

Die Kosten für die Teilnahme am Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ betragen derzeit circa 6 100,00 Euro (exklusive den weiteren Prüfungskosten). Jährlich finden Informationsabende statt, bei der sich die Interessent:innen und Absolvent:innen über die Teilnahmebedingungen inklusive der Module und Inhalte in Anwesenheit der Lehrkräfte, Expert:innen und Organisator:innen beraten können. (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). In einem eigens zur „Förderung des Dialogdolmetschen im Kommunalbereich und bei Gericht“ verfassten Positionspapier gehen der „Fachverband der gewerblichen Dienstleister, Bundesausschuss (BA) der Sprachdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich“, „Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) – Karl-Franzens-Universität Graz“, „Institut für Translationswissenschaft (INTRAWI) – Universität Innsbruck“, „Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW) – Universität Wien“, „Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen – Universitas Austria“, „Österreichischer Gebärdensprach-DolmetscherInnen- und ÜbersetzerInnen-Verband ÖGSDV“, „Österreichischer SchriftdolmetscherInnen-Verband ÖSDV“ und „Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher ÖVGD“ auf den derzeitigen Bedarf einer kritischen und unterstützenden Haltestellung für die „einwandfreie Kommunikation“ in Behörden und Ämter ein (https://www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Behoerden_und_Gerichtsdolmetschen/Downloads/Website_allgemein/Positionspapier_24032022.pdf). Diese Institutionen stellen in diesem Positionspapier klar, dass die Nachfrage für ausgebildete Dialogdolmetscher:innen steigt (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Sie nehmen auch schriftlich Stellung zur Dolmetschtätigkeit ein, indem sie auf die Kommunikation für Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund eingehen und klarstellen, dass der leichte Zugang und Gewährleistung einer durch ausgebildete Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen einwandfreie Kommunikation das Ziel einer aufgeschlossenen und zielstrebigen Gesellschaft sind (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Da die meisten Dolmetschsituationen in „emotional belastenden und potenziell konfliktgeladenen Situationen“ stattfinden, ist die Voraussetzung für die Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen laut diesem Positionspapier ein „hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbstreflexion“ (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Deshalb ist laut den Verfasser:innen des Positionspapiers umso wichtiger, hervorzuheben, dass „Ausbildungsangebote und Weiterbildungsangebote“ aufgebaut, verstärkt und unterstützt werden müssen (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). „Denn adäquate Ausbildungsformen schulen neben den genannten Kompetenzen auch das Reflexionsvermögen … zudem tragen sie letztendlich dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen.“ (https://www.postgraduatecenter.at). Da im Vergleich zu den anderen Dolmetschbranchen eine andere Redeinhaltdolmetschung und -übersetzung nachweisbar ist, ist laut dem Posititionspapier eine entsprechende Bezahlung der Dolmetsch- und Übersetzerleistung, gemäß dem „Gebührenanspruchsgesetz in der Fassung vom 13.10.2021 und Sichtbarmachung der Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen notwendig (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). „Vernetzung aller Akteur:innen, Informationsaustäusche mit Institutionen, Verbesserung der Auftraggeber:innenkontaktmöglichkeiten“ sind weitere Aspekte, die das Positionspapier hervorhebt (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

Das Wordrap, in dem die Leiterin des Universitätslehrgangs Prof. Kadric-Schreiber über die Ausbildung befragt wurde auf der Webseite des Universitätslehrgangs „Dolmetschen für Gerichte und Behörden, gibt klare Einsichten für die Motivation zur Teilnahme am Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Die Zielgruppe, für die die Dolmetschungen adäquat und angepasst sein müssen, sind laut Kadric-Schreiber Menschen, die mit Straf- und Asylverfahren konfrontiert sind (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Sie geht auch auf den Alleinstellungsmerkmal des Universitätslehrgangs ein, dass diese „universitäre Ausbildung eine Zusatzqualifikation“ für Dolmetscher:innen darstellt (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Nach der Absolvierung des Universitätslehrgangs „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ sei der Antritt für die Zertifizierungsprüfung für Gerichtsdolmetschende nach Vorbereitung und die Berufsausübung in der Privatwirtschaft möglich (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

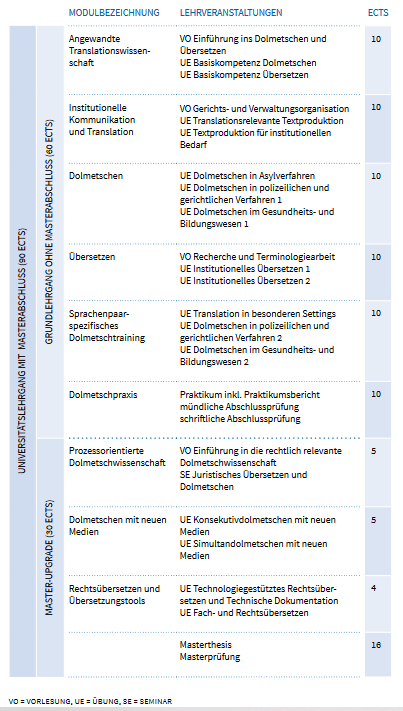

Abbildung 3 Modulübersicht

ISO 13611

3 Grafiken

Einheitliches Anforderungsniveaus innerhalb des standardisierten Qualifizierungssystems zur Unterstützung des weiteren Berufausübungsteils ist ein großer Teil dieser Ausbildung.

Transparenz, Rollenverständnis, bewusster Umgang mit professioneller Distanz, allparteiliche Haltung sowie Schweigepflicht stehen an höchster Stelle.

Dolmetschen als Beruf die Rede

Kadrić, Mira (2012). Polizei. Macht. Menschen. Rechte. Rekrutierung von Polizeidol‐ metschenden im Lichte empirischer Forschung. In: Ahrens, Barbara / Albl-Mikasa, Michaela / Sasse, Claudia (Hrsg.) Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift für Sylvia Kalina. Tübingen: Narr, 93 – 110.

Kadrić, Mira (2019). Gerichts- und Behördendolmetschen. Prozessrechtliche und translato‐ rische Perspektiven. Wien: Facultas.

Postgraduate Center der Universität Wien (2020). Dolmetschen für Gerichte und Be‐ hörden. Abrufbar unter: https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogram me/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/ (Stand: 09 / 12 / 2020)

Prunč, Erich (2017). Auf der Suche nach Aschenbrödels Schuh. Ethische Perspektiven des Kommunaldolmetschens. In: Zupan, Simon / Nuč, Aleksandra (Hrsg.) Interpreting stu‐ dies at the Crossroads of Disciplines. Berlin: Frank & Timme, 21 – 42.

Ahamer, Vera (2013). Unsichtbare Spracharbeit. Jugendliche Migranten als Laiendolmet‐ scher. Integration durch „Community Interpreting“. Bielefeld: Transcript.

Der Universitätslehrgang "Dolmetschen für Gerichte und Behörden"

Diese Masterarbeit wird im Rahmen und zum Abschluss des Master-Upgrade „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ im Postgraduate Center der Universität Wien verfasst und dient als ein Meilenstein in meinem Leben, da ich die Tätigkeit als „Übersetzerin und Dolmetscherin“ liebend gern ausführe und eine lebensbeeinflussende Berufung in den Tätigkeiten Dolmetscher:inne und Übersetzer:innen sehe.

Als Einstieg zu dieser und anderen Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen sind die in der Literatur veröffentlichten Darstellungen bekannter Theoretiker:innen und auch weitere Informationen aus unterschiedlichen Internetquellen.

Die Autorin Ahamer des Beitrags „„Ich weiß nicht, was es noch gibt, das ich nicht weiß“ – Entwicklungslinien der Ausbildung in Österreich im Bereich Dolmetschen für öffentliche Einrichtungen und Gerichtsdolmetschen“ schreibt über den Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“, dass er die umspannendste postgraduale Ausbildung- und Weiterbildungsmöglichkeit für Auszubildende, insbesondere durch den Masterlehrgang, darstellt (vgl. Ahamer 2021, S.190). Ahamer geht auch auf die Gegebenheiten, die im Zuge der Ausbildung und Beendigung durchlaufen werden ein (vgl. Ahamer 2021, S. 198). Diese sind in diesem Universitätslehrgang der akademische Grad „AkademischeR BehördendolmetscherIn“ und MA beim Masterabschluss (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Autorin Ahamer kritisiert aber infolge auch, dass diese Abschlüsse zur einer Kombination führen müssen, also nicht ein „rein symbolisches Kapital“ bleiben dürfen (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Kombination ist laut Ahamer die Zusammenführung von Ausbildungsabschluss und die erwerbssichernde Karriere (vgl. Ahamer 2021, S.198). Die Autorin Ahamer führt dazu auch die „gezielte Öffentlichkeitsarbeit“, die durch Prunc (2017) angeführt wurde, an, um die Sicherstellung einer erfolgreichen Karriere im Bereich Dolmetschen für Gerichte und Behörden zu gewährleisten (vgl. Ahamer 2021, S.199). Denn die Autorin Ahamer geht insbesondere auf die grundlegende Ausbildungsbasis ein, indem sie betont, dass dieser Universitätslehrgang „auf wissenschaftlicher Basis“ beruht (vgl. Ahamer 2021, S.199). Die Autorin Ahamer geht in Folge auf die Aussage von Kadric ein (2012) und zitiert, dass „das amtshandelnde Organ der Kriminalpolizei“ translatorische Kompetenzen messen kann“ und auch „das Justizministerium und Justizbetreuungsagentur Dolmetscher:innen für Strafverfahren ohne Qualitätskriterien entsenden“ kann (vgl. Ahamer 2021, S.199). Trotz dieser beruflichen Sachlage betont die Autorin Ahamer, dass die „staatlichen Institutionen“ mit dem zunehmenden Bedarf an ausgebildeten Dolmetscher:innen approchieren müssen und auch die dementsprechende Basis sicherstellen müssen (vgl. Ahamer 2021, S. 200).

Der Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ bietet seit 2016 neben einer fundierten und basisbildenden Terminologieausbildung einen umfangreichen Rechtsockel, die für die beeidigten Prüfung als „Gerichtdolmetscher und – übersetzer“ als Grundlage dienen. Mittlerweile bietet der Universitätslehrgang „Akademische:r Behördendolmetscher:in eine Ausbildung für die Sprachenpaare Deutsch mit Albanisch, Arabisch, Chinesisch, Dari/Farsi, Türkisch oder Ukranisch an vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Den Universitätslehrgang können Interessent:innen erst besuchen, wenn sie die erforderlichen Dokumente, mindestens einen Bachelorabschluss und die positive Beurteilung der Aufnahmeprüfung nachweisen können vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Der Universitätslehrgang wird mit 60 ECTS, die in zwei Semester mit einem Dolmetscher:innen- und Übersetzer:innenpraktikum und einer Abschlussprüfung erlangt werden, abgeschlossen vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Die reibungslose Abwicklung wird durch eine Team von fünf Organisator:innen gefördert und gewährleistet. Da der Universitätslehrgang zu bestimmten vorgelegten Zeiten zu besuchen ist, wie Freitag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, ist der Besuch neben einer Berufsausübung möglich, wobei nach meiner Erfahrung ich anführen muss, dass die Ausbildung sehr intensiv und herausfordernd abläuft (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Denn sie „erleichtert die Arbeit der für die Institutionen tätigen Fachleute, sichert Qualität und schafft Vertrauen und Rechtsicherheit (vgl. https://www.postgraduatecenter.at). Der Webseite ist auch zu entnehmen, dass der Universitätslehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ mit der „postgradualen Weiterbildung“ die Erweiterung und Weiterführung der Dolmetsch- und Übersetzertätigkeit im „Justizbereich, Polizei, Asylbehörden, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen“ bereichern (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

In einer grafischen Darstellung auf der Webseite https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/dolmetschen-fuer-gerichte-und-behoerden/ zählen die Organisator:innen des Universitätslehrgangs fünf Anstöße (siehe Abbildung) auf, die zum Besuch und Abschluss anregen (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).

5 Gründe für die Teilnahme am Universitätslehrgang

Erstens bietet dieser Universitätslehrgang einen „vielfältigen Tätigkeitsbereich“, um eine weitreichende Darbietung der Berufsfelderinhalte zu Dolmetschen bei Gerichten und Behörden darzustellen. Zweitens geht der Universitätslehrgang der Nachfrage nach, Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen auszubilden. Drittens werden die Inhalte von erfahrenen und ausgezeichneten Expert:innen aus den jeweiligen Berufsfeldern, wie Asylverfahrentranlator:innen, Gerichtstranlator:innen, Gesundheitstranlator:innen, Polizeitranslator:innen, Kabinentranslator:innen, angeboten. Viertens bietet der Universitätslehrgang einen fundierten Sockel zu einer engagierten und erfahrenen Zertifizierung durch die Justiz. Fünftens werden die Besucher:innen und Absolvent:innen des Universitätslehrgangs für eine umfangreiche Berufsausübung angeregt und zertifiziert. (vgl. https://www.postgraduatecenter.at).